"Na margem da paisagem vem o mundo" Pavilhão Branco, 2021 © Bruno Lopes e Galerias Municipais

"Na margem da paisagem vem o mundo" Pavilhão Branco, 2021 © Bruno Lopes e Galerias Municipais

"Na margem da paisagem vem o mundo" Pavilhão Branco, 2021 © Bruno Lopes e Galerias Municipais

"Na margem da paisagem vem o mundo" Pavilhão Branco, 2021 © Bruno Lopes e Galerias Municipais

"Na margem da paisagem vem o mundo" Pavilhão Branco, 2021 © Bruno Lopes e Galerias Municipais

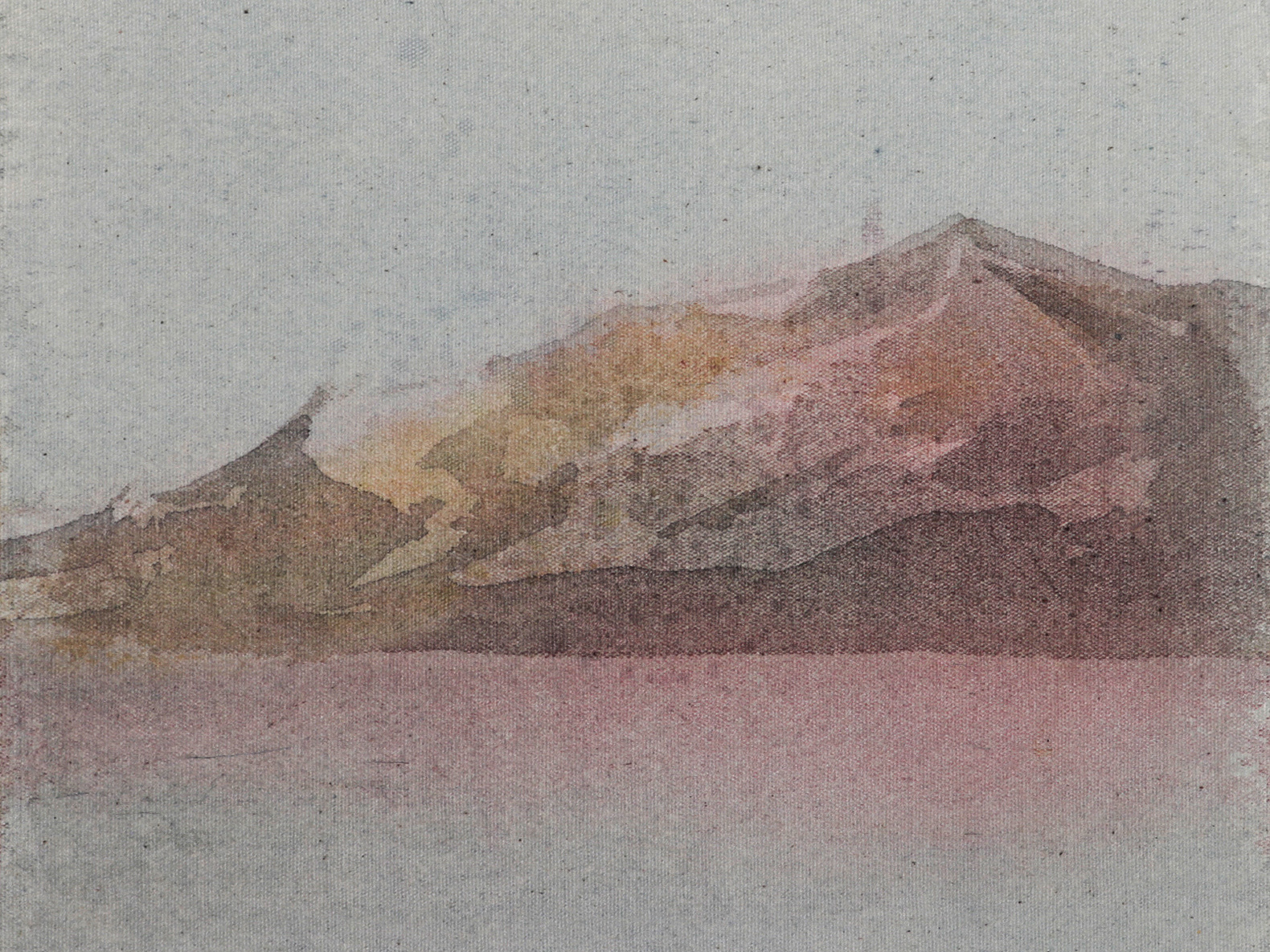

1+2 - Carolina Vieira, A primeira estrela, acrílico sobre lona de algodão, 190x160 cm, 2020

3+4 - Carolina Vieira, O lago das tartarugas, acrílico sobre lona de algodão, 190x160 cm, 2020

3+4 - Carolina Vieira, O lago das tartarugas, acrílico sobre lona de algodão, 190x160 cm, 2020

5 - Carolina Vieira, Rotações à volta de um sol, acrílico sobre lona de algodão, 188x160 cm, 2020

NA MARGEM DA PAISAGEM VEM O MUNDO

O sincretismo da terra e do mar faz-se nas ilhas, reflexos das estrelas na água. Recheadas de paradoxos, as múltiplas realidades são frutos colhidos de sementes cultivadas em diferentes tipos de solo. Oscilando sempre entre a ilha-paraíso e a ilha-prisão, o humano e o natural fundem-se de maneira diferente. Há individualidade em cada linha do horizonte, dando espaço a uma construção poética de geografias ficcionadas. Uma cristalização de ecos de naufrágios e das espumas que dão à costa.

O limite é a viagem.

O calor brando relembra heranças de tempos idos e desejos de um outrora imaginado. Os novelos de lã da bruma entre as montanhas recordam o inalcançável e o catastrófico. A pincelada de florestas e paisagens humanas trabalhadas acompanham os passos, lado a lado com rochedos e penhascos, espaços de dura vulnerabilidade. Os processos de urbanização em núcleos não apagam os laços com o onírico. Nesta teia espacial entre a ficção e o real, a noite traz intimidade com as estrelas. Se acordar é recordar, a paisagem está sempre desperta.

A (i)materialidade da criação artística apresenta uma alteridade e um prolongamento de uma paisagem cultural própria. Tomando as obras como parte de um rasto comum, o rizoma recria uma linguagem de ficções em espaços não-fixados, em práticas discursivas disruptivas. Não é a realidade que discorre contornos para as imagens, mas o devir dos processos erráticos da criação que faz o imaginário.

A este imaginário coletivo podemos acrescentar a condição bastante real da Madeira – elemento comum a todos os artistas – como margem sujeita a um processo de exotificação que surge de fora para dentro, talvez como memória de um lugar natural, original, paradisíaco. As metapaisagens de um jardim atlântico reverberam em camadas simbólicas.

Mas, o que traz cada um da sua paisagem?

A construção humana é também feita de silêncios, numa fome de fala que o discurso criativo pode ecoar. Esta experiência do fora dá palco a uma liberdade de novas individuações, com perspectivas de infinitude. Procurámos inserir este discurso numa ilha expositiva ela própria para que a paisagem ficcionada possa ser desenhada. O presente conjunto de trabalhos pode referenciar a ilha, mas não pretende estar condicionado por ela. Especulam-se novas relações e constroem-se outros arquipélagos de sentido. Uma celebração da alteridade.

A gruta da ilha ganha forma na clareira de acesso à exposição, primeiramente pelo som, a partir das gravações de Duarte Ferreira. Água Dura (2019) ergue-se entre o cruzamento com os elementos que lhe são exteriores. Esta contrasta com as cosmologias pintadas de Carolina Vieira, que espreitam a vários momentos a fachada do edifício. Rotações à volta de um sol (2020) proporciona diversos jogos de sombra na impossibilidade da representação absoluta do que é fugaz.

Ainda no exterior do Pavilhão, a paisagem apresenta-se.

A primeira sala cruza o tangível e o inalcançável, o abstrato e a ficção. Posicionamo-nos perante uma dicotomia entre a pesquisa de Hugo Brazão, na instalação Kemp Land (2020) e a recoleção e reconfiguração de um esqueleto da natureza do artista Bruno Côrte, na peça Sem título (2017/2021). O diálogo entre estes dois trabalhos artísticos revela um certo lugar de entropia. Aqui apercebemo-nos da fricção entre o não-mimético na obra de Brazão e a contenção do real que Côrte arquiva. Ambos recriam uma nova espacialidade da paisagem. Num sistema entrópico, é na desorganização dos elementos (de diversas ordens) que outras percepções de mundos são revisitadas. Ainda nesse espaço, pequena história universal (2015) de Vítor Magalhães, sugere: É preciso reconhecer a impossibilidade de apagar todos os vestígios. No âmbito da palavra, esta frase gravada sobre chapa de latão apresenta-se como um possível dispositivo de linguagem, o qual perpassa toda a caminhada pela exposição coletiva.

As escadas dão-nos acesso a mundos em contraponto: o território mapeado de Filipa Martins em Ártico-Antártico (2017), projeta as coordenadas de Hugo Brazão. A precisão da representação geográfica contrasta com as voláteis fronteiras desenvolvidas na obra gráfica Panasco: meninos sim meninas não (2017) de Ricardo Barbeito. A interdição de género patente na primeira obra prolonga-se em interações comunitárias.

No segundo andar, a abstração do lugar expande-se. A construção e a desconstrução da paisagem é modelada na transformação e na ruína, tanto pela ocupação humana como pelas mãos da própria natureza. Hugo Olim revela a paisagem pelo contexto do apagamento, registando a implosão do edifício hoteleiro Atlantis (2005). A seu lado, Tiago Casanova fotografa as tempestades que assolam a ilha, em Is it a Revolution?... Or just bad weather!? (2013). Joana Viveiros pesquisa Ennemis Intimes (2018), sobre a memória dos lugares que são já ruínas em, a partir do estudo de um edifício construído para um filme do mesmo nome. Nesse trabalho, o arquivo apresenta um edifício construído exclusivamente para um filme francês, nunca estreado nos cinemas portugueses, bem como a influência desta ocupação no quotidiano da população. O lugar-fantasma escavado por Joana Viveiros espalha-se por esta parede terracota, reverberando em relações de poder. Por perto, Hélder Folgado apresenta Melancolia XIX (2019), debruçando-se sobre aspetos da comunidade: este dispositivo reproduz aqueles que recolhem água de giro na época das levadas, para redistribuição em terreno agrícola, por princípio árido, assim fértil. O núcleo aqui criado com os quatro artistas mencionados revela o quão os acontecimentos seja de tempos passados, da contemporaneidade ou oriundos de uma tradição – descortinam as potencialidades de quem reconhece, se apropria e ressignifica o sentido dos lugares pela dinâmica da alteridade.

Entre as duas salas de cima, Ção Pestana adota também uma perspetiva arquivística desta feita de forma autobiográfica. Em Imagens Cínicas (2008), reconstrói-se um mapa do seu percurso, no aglomerado de personagens, lugares e acontecimentos que a artista reúne em forma de atlas. É a alteridade personificada que se descreve sem possibilidade de exotização, pela natureza da autoria. As fases da sua paisagem humana refletem a sua expansão geográfica, a partir de um lugar de origem madeirense. Por contraste, Carolina Vieira recupera o seu macrocosmos, germinando lugares numa fragmentação espacial na pintura: A primeira estrela (2020).

Num terceiro momento, presenciamos uma reunião de obras que permite a percepção de uma topografia da memória. Miguel Ângelo Martins ensaia um projeto pictórico na freguesia dos Prazeres - Ilha da Madeira. Em Levantamento Cromático (2016), este cartografa in situ a cor aplicada nas fachadas das casas conferindo à obra uma vertente antropológica. Experimenta-se a pintura como matéria, ação e, sobretudo, princípio orientador do olhar. A seu lado, Sem título (da série Dragoal/Pico Castelo, 2014-2018), Nuno Henrique estilhaça topografias, colocando-as miniaturizadas na construção de um novo cenário. A segunda obra da mesma série de Vítor Magalhães, Patagónia + Hipóteses derivativas, variantes suspensas, paraísos anacrónicos entre outros desdobramentos sem conclusão à vista (2021), recupera novamente os caminhos humanizados em viagem. Em cada lugar, um registo tremido de ambos. Carolina Vieira completa esta sala com a sua tela O lago das tartarugas (2020).

Descendo as escadas, a última sala reabre-se para o jardim exterior: a construção do tangível através de diversos gráficos, linhas rectas e manchas dilatadas que se vão desvendando a partir da performance inaugural de Sara Rodrigues. O intangível toma forma pelas mãos de Mariana Marote na representação fotográfica de seres híbridos que prolongam um arquivamento com base na transmutação da matéria vegetal. A obra escultórica de Dayana Lucas reafirma um certo movimento de corpos em coreografias fluídas, que ganham vida com a dança do espectador pelo espaço. A suspensão de Antropofagias II (2018) de Dayana, assim como a (re)composições de formas, texturas e opacidades em Creaturae de luz (2014) de Mariana Marote e a conexão à terra em Degrees of Abstraction (2019) de Sara Rodrigues, são características de obras pontuadas por dinâmicas de linhas no espaço e ações performativas. Os trabalhos provocam a experiência do encontro. Através dele é suscetível vivenciar o que cada artista exterioriza nas suas paisagens transformadas, poeticamente, numa alteridade contínua a quem se propõe vivenciá-las.

© Coletivo de Curadores da Pós-Graduação em Curadoria de Arte, 2020‐2021 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS Ana Carolina Valente, Ana Sofia Pascoal, Beatriz Freitas, Beatriz Hilário, Catarina Rebelo, Elena Bianchi, Georgia Quintas, Inês Almeida, Jesse James, João Firmino, Laurinda Marques, Maria Helena Carvalho, Paula Gasparetto, Paulo Fernandes, Rita Cêpa.